思政实践育新篇,艺术殿堂润心田 ——我校师生赴武汉美术馆(琴台馆)开展沉浸式思政实践教学

来源:原创文章|发布时间:2025-09-17 21:31:58|浏览人次:14

本网讯 为深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想融入育人全过程,创新思政课实践教学模式,2025年9月16日,我校马克思主义学院习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室的徐林林、廖慧琼、刘甜、郭瑾四位教师,与环境设计学院专业教师金田野,一同带领环境设计专业学生前往武汉美术馆(琴台馆),开展了一场沉浸式课外实践教学活动。本次活动旨在引导学生在社会大课堂中深刻体悟新思想的精髓要义与实践伟力,坚定“四个自信”,自觉肩负起新时代赋予青年学子的文化使命与专业担当。

师生实践活动合照。

一、深化理论认知,在艺术作品中坚定“四个自信”

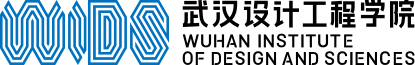

武汉美术馆(琴台馆)作为武汉市重要的文化地标,承载着城市文化发展与精神传承的重要功能,其建筑空间融合现代设计与地域文化元素,极具艺术感染力与思想启发性。在教师团队带领下,同学们系统参观了美术馆的建筑外观与内部空间结构,详细了解楼层功能布局,并结合专业任务与思政目标开展了有针对性的学习。

武汉美术馆(琴台馆)外观、内部和楼层功能布局。

徐林林老师首先为同学们梳理了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义,强调其作为指导实践的根本遵循。在艺术作品赏析环节,郭瑾老师结合马柯《盲人摸象系列》,阐释了中华文化“和而不同”的包容性与当代价值,指出该作品通过对文化多元共生的呼吁,体现了创造性转化、创新性发展的文化自信实践。刘甜老师以陈彧君《临时建筑系列》为例,解读了传统文化符号的当代重构与“穷则变、变则通”的哲学智慧,引导学生思考文化在创新中发展的深刻内涵。廖慧琼老师通过对谢琦《X先生与Y小姐》的评析,强调了以人民为中心的发展思想与科技伦理、数字人文之间的现实关联,引发同学们对设计为人民服务、技术向善等命题的深入思考。

教师讲解。

通过教师们的深入讲解,同学们深刻认识到艺术作品作为文化载体,在传承中华优秀传统文化、繁荣社会主义先进文化、增强民族凝聚力等方面发挥着不可替代的作用,进一步坚定“四个自信”,增强了担负新的文化使命的思想自觉。

二、体悟人民情怀与时代发展,在空间与战略视野中强化使命意识

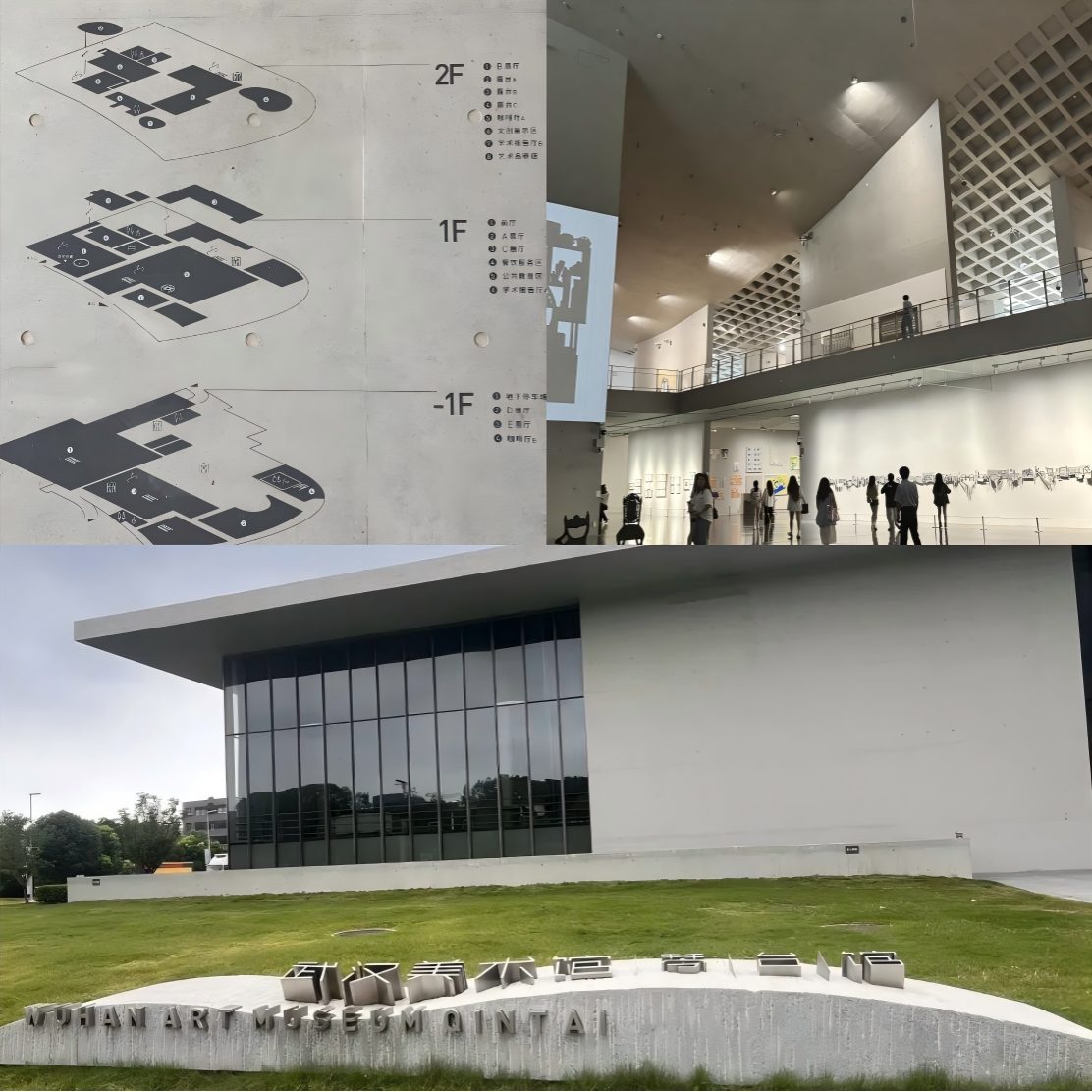

师生们重点考察了美术馆的公共开放空间、无障碍设施等功能区域,细致观察和体验了空间布局中所体现的人文关怀与“以人民为中心”的设计理念。教师们将美术馆的建设与发展置于国家战略和武汉城市总体规划的宏观背景中,引导学生深入思考公共文化设施在服务人民美好生活、提升城市文化软实力方面所承担的重要角色。与此同时,同学们结合各自专业视角,分析了空间设计如何体现便利性、包容性与人文性,深切感受到“人民城市人民建,人民城市为人民”理念在现实中的生动实践。通过将现场体验与国家发展理念相联结,大家进一步理解了专业学习与中国式现代化建设之间的内在联系,增强了将个人成长融入国家发展大局的自觉意识和使命担当。

武汉美术馆(琴台馆)咖啡厅和无障碍设施。

三、激发创新思维,在实践调研中提升综合素养

本次实践采用任务驱动模式,学生围绕“文创设计”“绘画写生”“艺术作品双重解读”等任务展实地调研与记录。参观结束后,师生开展交流分享,同学们踊跃发言,结合专业背景与实践见闻,探讨设计类专业如何在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下更好地服务社会、贡献国家。通过思维碰撞与观点交融,进一步深化了对专业使命与社会责任的理解。

师生开展交流分享。